缴费指数缩水铭创配资,退休金去哪儿了?

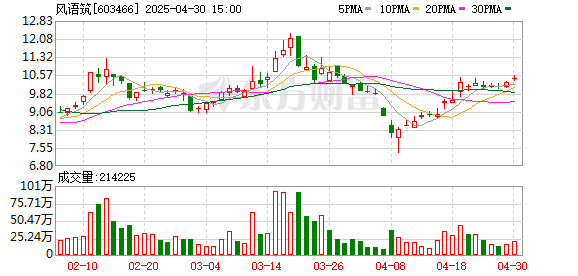

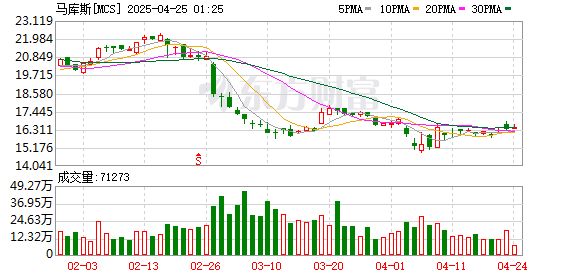

养老金铭创配资,这可是咱老百姓的“命根子”。辛辛苦苦几十年,就指望着退休后能过上舒舒服服的小日子。可最近,不少人发现,这养老金的缴费指数,就像股票市场一样,跌宕起伏,让人捉摸不透。明明按规矩缴费,比例还不低,可到头来,这指数却像被施了魔法,莫名其妙地缩水了。这是怎么回事?咱今天就来好好说道说道。

比如说,老张在广州打工多年,一直按时按量缴纳养老保险,缴费比例甚至高达60%。眼看着退休在即,心里美滋滋地盘算着以后的养老生活。可一查账户,傻眼了,缴费指数竟然只有0.52。这就好比,你花了60块钱买了个包子,结果到手却只有半个,这搁谁心里都不舒服。

七个“坑”,你踩过几个?

这缴费指数缩水,可不是空穴来风,背后藏着不少“猫腻”。咱们今天就来扒一扒这七个“坑”,看看你有没有中招。

首先铭创配资,就是“一省一策”的地方政策。每个地方的政策都不一样,就像菜市场买菜,同一个菜,价格也可能不一样。比如,2015年前,湖南的灵活就业人员可以按社平工资的40%缴费,而广东有些地方在2008年国企改制时,甚至允许企业按50%缴费。这看起来是地方特色,可到了全国统筹核算的时候,这缴费指数就可能被“打折”了。就好比你去外地旅游,用当地货币消费,回来一结算,才发现汇率差了不少。

其次,历史遗留的行业政策也让人头疼。过去,有些地方用“行业工资”作为缴费基数,而像建筑、纺织这些行业的工资,本来就比社平工资低。2019年国家统一用全口径社平工资后,以前的缴费基数就要重新换算,这指数自然就更低了。这就好比,以前用小秤称,现在换成大秤,同样的东西,重量就“缩水”了。

第三,单位欠缴也是个大问题。有些企业,要么经营不善,要么就是故意拖欠,反正就是不给员工缴纳养老保险。等到后来补缴的时候,往往是按补缴时的基数算,而不是按当时欠缴时的基数算,这指数自然就低了。这就好比,你欠了别人钱,拖了几年才还,结果还要按现在的利息算,这损失可就大了。

第四,跨省流动带来的“社保汇率”差异也让人很无奈。不同省份的社平工资不一样,跨省转移接续的时候,之前的缴费基数就要重新计算,这指数就可能缩水。就好比,你从一个国家换到另一个国家,手里的钱就要换成当地货币,汇率一波动,你的钱就可能“变少”了。

第五,视同缴费中的“偷梁换柱”也让人防不胜防。国企工龄视同缴费本来是件好事,可有些地方却把1992年前的视同缴费年限,按后来的实际缴费水平折算,这指数自然就降低了。这就好比,你辛辛苦苦攒了一堆粮票,结果国家突然宣布粮票作废,只能按现在的市场价兑换成人民币,这损失可就大了。

第六,基数调整也可能让你的缴费指数“雪上加霜”。每年7月,基数都要调整,如果你在调整前补缴了以前的欠费,那就有可能按新的基数重新计算,这指数就可能被拉低了。这就好比,你买了一张彩票,结果开奖前规则变了,你的中奖概率就降低了。

第七,企业改制也可能带来“双重打击”。1998年国企改制的时候,很多“买断工龄”的职工,只能按最低基数续保,这缴费指数自然就低了。更糟糕的是,有些地方为了省钱,还把改制企业职工的视同缴费年限和后来的低基数缴费混在一起算,这指数就更低了。这就好比,你本来有一份稳定的工作,结果下岗了,只能打零工,收入自然就减少了。

养老金,咱的“钱袋子”要捂紧

这养老金,可是咱老百姓的“钱袋子”,关系到咱们的晚年生活。这缴费指数缩水的问题,必须得重视起来。得想办法建立缴费基数保值机制,别让通货膨胀把咱们的养老钱给“吃”了。还得推行跨省转移指数锁定政策,别让跨省流动变成“缴费陷阱”。最重要的是,得让老百姓明明白白地知道自己的缴费指数,别让它变成一笔“糊涂账”。

养老金,咱可得捂紧了!

粤友钱配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。